印象派・色の秘密

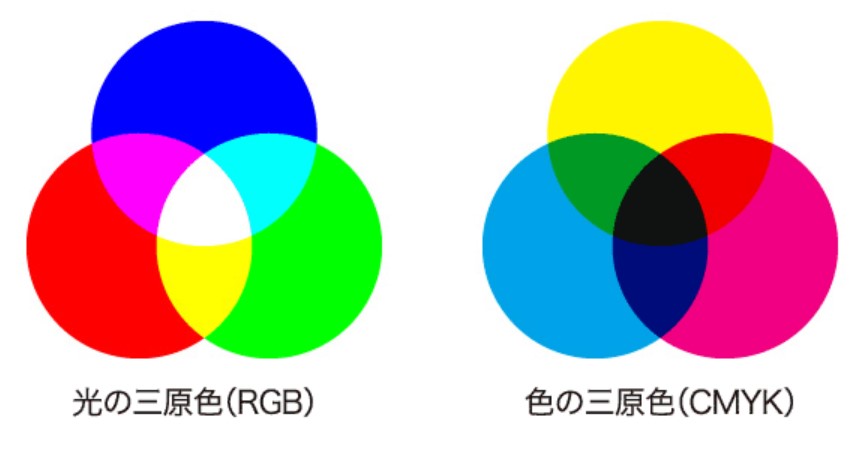

1.色の三原色

知育菓子を作っているクラシエが出している商品で、お絵かきグミランドというお菓子があるんですが、知ってますか?

色の素となる赤、青、黄色の粉を水に溶かして、それを混ぜ合わせることで様々な色を作り、そこへゼリーの素を入れるとあら不思議。カラフル・ゼリーの出来上がりというわけです。

この商品はなかなか面白くて、青と赤を混ぜると紫となり、黄色と青を混ぜると緑に、赤と黄色を混ぜるとオレンジになるという混色の基本を食べながら学べるという、まさに子供たちの知育にピッタリですよね。正確に言うと、色の三原色とはシアン、マゼンタ、イエローの3色なのですが、お菓子の袋をみると、ちゃんと色味がそうなっているのがわかりますよね。

僕が子供の頃は、そんなことを教えてくれる人がいなかったので、美術の時間に先生から「デッサンは上手なのに絵具を使うと駄目ね」なんて言われました。……実をいうと、この赤、青、黄の3色が混ざると、色味を失って黒(グレイ)に近付くので、考え無しに混ぜると汚くなるんですよ。僕はそこに気付かず絵具を混ぜ合わせて、色味を濁らせていたんですね。

そんなことも知らずに、僕は絵具を使うと駄目なんだと思いながら大人になりました。それから油絵を描くようになってから3原色のことを知り、汚い色作りから脱却することが出来たのです。

僕は「お絵かきグミランド」で遊ぶ子供たちを見ながら、僕のトラウマは一体何だったのか……と頭を抱えたくなるのでした。

話が脱線しましたが、色というのはそれぞれ彩度と明度という尺度で規定され、混ぜ合わせ(色作り)は色相で考えるのが基本です。これを色の三属性といいます。

彩度というのは色の鮮やかさの度合いですが、通常白や黒といった無彩色の絵の具と混ぜ合わせると、色鮮やかさが落ちていきます。

古典的な絵画というのは、基本的に暗い画面作りから、光を描いていくという方法です。レンブラントの絵などみればわかるように、暗い空間に差し込んだ光に照らされた物の形を、光と影で表現し、そのコントラストによって形を浮きあがらせていくのです。

2.より光に近付くための色使い

印象派の画家たちは、古典的絵画の暗い表現を嫌い、白との混色を多用して明るい絵作りを目指しました。

古典的な画家であれば、白を混ぜすぎることによって、色鮮やかさが失われることを嫌うのですが、印象派の画家たちは、そんなことはおかまいなしにどんどん白を足していきます。白を足すことによって、より光に近づくと考えていたからなんですね。白を混ぜて描くのだから、印象派の画家の絵は、どんどん明るくなっていきます。これは、光の三原色を意識していると言われています。

この背景にはルードという学者の影響があると言われています。ルードは自然界にある光の色味を観察して、色彩の調和を自然界に学ぼうと言いっていました。

もともと、光というものは白色光ですが、プリズムや分光器などで分解すると、様々な色の光が現れます。白い光を分けて色を生み出しているから、全部混ぜると元の白に戻ります。光の三原色は赤、青、緑から出来ています。

屋外に出て景色を眺めた時、目に見えて入って来る光は、光の三原色で作られている色味も多いです。ルードは「自然光のもとでの色の見え方には一定の法則があり、同じ色でも光が当たっているところは黄みがかって見え、影の部分は青みがかって見える」といったのです。

絵具は色の三原色なので、赤、青、黄を混ぜ合わせて黒に近付く仕組みです。印象派の画家たちは、そのような光の見え方を絵具の混ぜ合わせの際に意識して、疑似的に光の三原色で描こうとしたんですね。その結果、パステル調の明るい表現になっていったんです。

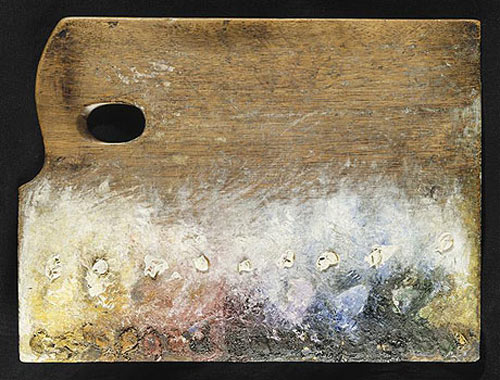

下の画像はポスト印象派の画家・スーラのパレットです。彼のパレットには白の周りに色味が置かれていて、まるで光の三原色のようですよね。

同じくポスト印象派の画家・ゴッホも初期の段階では、古典的な色調の暗い絵を描いていましたが、印象派との出会いによって、明るい色合いの作品にガラリと変わってしまいます。

立体感を出すには、明暗を強調する方がやりやすいけれど、白や黒を多用すると色味は損なわれます。逆に色味を優先すると明暗差が強調できず、立体感が損なわれてしまう……。ゴッホはそのあたりの葛藤をこう語っています。

『調子と色彩を同時に出すことは不可能だ。北極と赤道とに人は同時にはおれるものではない。どちらを取るか決意が必要だ。それを、ぼくもはっきり決めようと思うが、多分色彩だ』と。

このように、印象派の画家たちは、陰影による立体感の表現より、白を多用した明るい色使いを優先したのです。

かといって、立体感の表現や形を無視したわけではありません。ゴッホは頻繁にデッサンをしていますし、この時代ではまだ、形を取ることは重要でした。つまり、光を表現することに適した影の表現を工夫することになるのです。

3.筆触分割

印象派の画家たちは、古典的絵画の暗い表現を嫌い、白との混色を多用して明るい絵作りを目指しましたが、もうひとつ、暗くなりがちな影の表現を明るく描く方法として、「筆触分割」が考案されました。

「筆触分割」というのは、使いたい色をそのまま混ぜて使うのではなく、一度原色に分けて、それを並べて配置するという方法です。こうやって並べた色は、遠くから見るとその2 色が合わさって1 色に見えるので、鑑賞者の目の中で色が混ざり合わせる技法なんです。これは「視覚混合」といって、混色による色濁りがなく、明るい色の表現ができるようになりました。この「筆触分割」を初めに試みたのはモネだと言われています。

この「筆触分割」が、理論的に精緻に点描画として描かれたスーラにつながり、点を線に置き換えたゴッホ、点を面に置き換えたセザンヌというような技法へとつながっていくのです。

余談ですが、スーラの点描やゴッホの線で描く方法に影響を受けたのがモンドリアンで、彼は「色と線がそれ自体でもっと自由に語ることができるように」と" コンポジション" といった抽象に向かっていたのだそうです。

また、セザンヌが面で描く表現は、キュビズムに大きな影響を与えたと言われています。下の画像はブラックの作品ですが、セザンヌの面で描く表現に立体感を加えたような感じがしませんか?

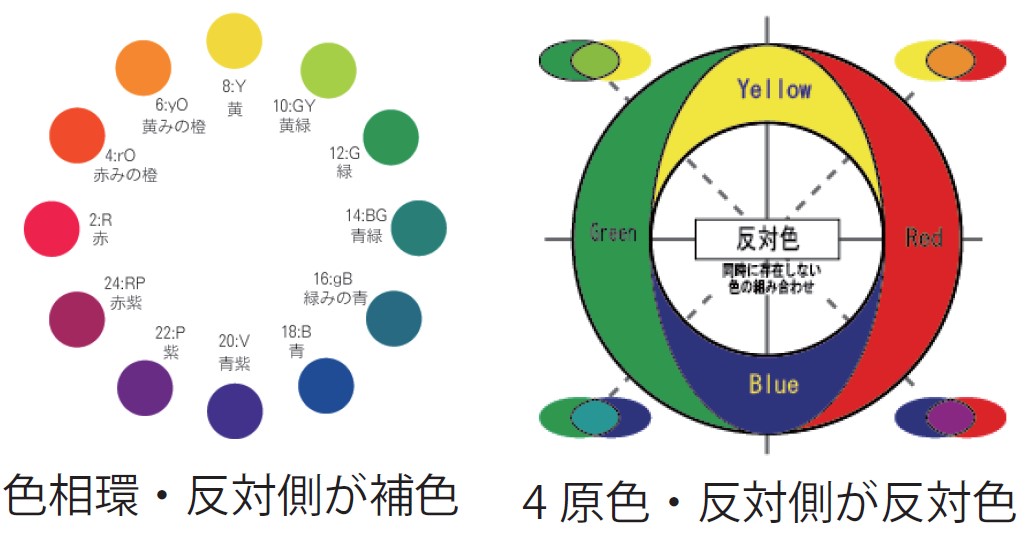

また、色の使い方として「補色対比」というものがあります。特定の色を引き立たせるためには、横にその色の「補色」を配置するといいと言われています。赤いリンゴの背景をオレンジにしてしまったら、リンゴは引き立ちません。色相環上の反対の色、つまり補色を使うと引き立つと言われています。また、補色の代わりに反対色が使われることも多かったようです。

反対色とは、ヘリングという人が提唱した説で、青、赤、緑、黄色の4原色を基本として、青に対して黄、赤に対して緑が反対色になります。

補色と比較すると、混色しても多少色味の濁りが少ないような、扱い易い印象があります。補色対比の応用として、反対色が使われた色の構成は結構みられます。例をあげると、ゴッホのひまわりや、夜のカフェテリアなんかも青と黄の反対色ですね。

このように、印象派の作家たちは、光あふれる明るい画面をもとめて白を多用したこと、影が暗くならないように「筆触分割」を用いたこと、補色対比など色彩を重視した画面構成など、明るさと色味を重視した絵作りをしたといえるでしょう。

このような明るい色づくりのために、立体感や遠近感が犠牲になった面はありますが、立体感や遠近感などを無視したわけではありません。印象派的な色作りと、点描や線で伸ばす描き方などマチエールを生かした描き方で、立体感や遠近感を表現したのです。